The Composers II - Kenichi Himself & Johnny Mndel

発売日:2010.4.21

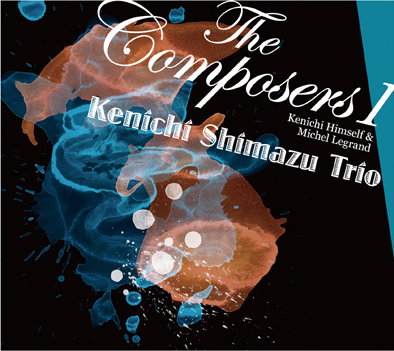

前作『The Composers I』(RKCJ-2041)のルグラン曲と対をなすこのアルバムは、

アメリカを代表する作曲家ジョニー・マンデルに挑戦した。

一音一音に魂の籠った演奏はバラード・ファン必聴のアイテムだといえる。

嶋津健一のオリジナル曲も、このトリオならではの緊張感に溢れた世界が聴ける。

CD品番:RKCJ-2044 POS:4544873 02044 5

税込価格\2,500 税抜価格\2,381

販売会社:バウンディ株式会社

嶋津健一 (piano) Kenichi Shimazu

加藤真一 (bass) Shinichi Kato

岡田佳大 (drums) Keita Okada

【収録曲】

1. The Shadow of Your Smile (Johnny Mandel)

6:09

いそしぎ

2. The Moment I Feel You Inside My Mind (Kenichi Shimazu.) 4:36

ザ・モーメント・アイ・フィール・ユー・インサイド・マイ・マインド

3. Young and Restless (Kenichi Shimazu.) 5:24

ヤング・アンド・レストレス

4. Close Enough for Love (Johnny Mandel) 7:32

アガサ愛の失踪事件のテーマ

5. Emily (Johnny Mandel) 5:28

エミリー

6. Grief and Relief (Kenichi Shimazu.) 5:41

グリーフ・アンド・リリーフ

7. Autumn (Kenichi Shimazu.) 6:04

オータム

8. A Time for Love (Johnny Mandel) 6:14

恋のひととき

9. MAKKUROKE (Kenichi Shimazu.) 6:58

まっくろ家

total time : 54:12

Produced by Masahiro Tomitani冨谷正博

Recorded & Mixed by Mas Anai穴井正和

Assistant Engineer : Akihiro Tabuchi 田淵章宏

Recorded at Wonder Station, Tokyo 2009年6月7日

Mixed at Cosmic Factory コスミック・ファクトリー

Mastered by Kazuie Sugimoto (JVC Mastering Center) 杉本一家

Designed by Banana Spirits

村井康司 (掲載してません。CD封入の解説書をお読み下さい。)

【オリジナル曲説明-嶋津健一】

The Moment I Feel You Inside My Mind

「恋」「あこがれ」が「愛」に変わり、自分の中で相手の存在が確かな重みを持った時押し寄せる様々な感情、「熱情」「喜び」「不安」……「悲しみ」や「怒り」をも内包した感情の複雑なからみ合いを表現した曲。

Young and Restless

思い切って若い頃の自分自身に成りきって作ってみた曲。ちょっと才気走ったところや、粋なテンションノートが鼻につくところも、自分自身のパロディと思うとほほえましく思える(のは多分私だけでしょう(笑))。

Grief and Relief

どんな絶望の後にも必ず救いがあることを、表現した曲。実は曲冒頭のモチーフは、私自身のアドリブソロの中から取った(This Could Be~ の8曲目「ひまわり」の 4分52秒あたり)。

Autumn

「秋」の、何とはなしにうら寂しい情景を表現した、というのは表の顔。実はこの曲サマータイムとコードチェンジがほとんど一緒です。サマータイムに“ちなんで”(after~)、“After Summertime”すなわち“Autumn”です。

まっくろ家

兵庫県にあるフリースクール「まっくろくろすけ」(通称「まっくろけ」)を訪問した時、子供達の余りに子供らしい真っ直ぐな感受性に打たれ、その場で即興演奏した曲。録音してくれた人がいたので残ったけれど、そうでなければその場で消え去っていた。感謝…